丂8:20 偟偽傜偔偼庽椦懷丅

丂8:20 偟偽傜偔偼庽椦懷丅 巆弸傕彮偟棊偪拝偄偰偒偨偟丄偪傚偭偲壗張偐傊丄偲尵偆偙偲偱丄栁憅妜偵搊偭偰偒傑偟偨丅応強偼僐僐傪僋儕僢僋両

2擭埵慜偵丄偦偺帪偼戲搊傝偱搊嶳岥傑偱棃偨偺偱偡偑丄姦偐偭偨偐側偵偐偱丄搊傜側偐偭偨偺偱偡乮崻惈柍偟丒丒(^o^;乯丅

偙偺擔偼媫寖偵椻偊偙傫偱丄嶰屢抧嬫乮偐偖傜丒傒偮傑偨僗僉乕応偁偨傝乯偺7帪偺婥壏3搙丅

偪傚偭偲擔堿偵擖傞偲丄僽儖僢両(*_*)丂偭偲偔傞傛偆側姦偝丅崱擭偼曄側婥岓偱偡傛偹偉丅

娭墇摴丒搾戲IC偐傜搚扢墂傪捠傝夁偓丄搊嶳岥偵摓拝丅幵偼100戜偼掆傔傜傟偦偆側憪尨偺嬻偒抧偑偁傝傑偡偑丄掆傑偭偰偄偨偺偼2戜偩偗丅

偙偺搊嶳岥偐傜搊傞恖偭偰懡暘彮側偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡乮戲搊傝偺恖偼嫃傞偱偟傚偆偑乯丅

偒偭偲扟愳妜偐傜廲憱偟偰棃偰壓嶳偡傞恖偺曽偑懡偄傫偩傠偆側偀丅

丂8:20 偟偽傜偔偼庽椦懷丅

丂8:20 偟偽傜偔偼庽椦懷丅

丂摿偵嵟弶偺20乣30暘埵偼丄擲搚忬偺搚偱丄偐側傝妸傝傗偡偄両

丂搊傝傕婥傪巊偄傑偡偑丄壓傝偑摿偵僀儎傜偟偐偭偨偱偡丅

9:30 嶳捀偑尒偊偰偔傞

9:30 嶳捀偑尒偊偰偔傞

傑偩傑偩墦偄偱偡丅

嶳捀偼庒姳塤偑偐偐偭偰偄傞偗偳丄懡暘巹偑晅偔崰偼惏傟偰偄傞偱偟傚偆

乮崻嫆偺柍偄帺怣(徫)乯丅

偙偺帪揰偱昗崅1,350嘼丅傑偩敿暘偟偐搊偭偰偄傑偣傫丅

娭墇偺幵偺壒偑偪傚偭偲婥偵側傞偗偳丄恖偼嫃側偄偟丄惷偗偝傪枮媔丅

丂10:50 栴応僲摢傪夁偓傞偲夣揔側旜崻曕偒

丂10:50 栴応僲摢傪夁偓傞偲夣揔側旜崻曕偒

丂搊嶳岥偐傜栺2帪娫掱偱丄栴応僲摢偵摓拝丅

丂乮偙偺晅嬤偼"仢仢僲摢"偲偄偆抧柤偑偨偔偝傫桳傞傫偱偡傛偹丅偲偰傕婥偵側偭偰丒丒丅

丂棟桼傪偛懚偠偺曽偄傜偭偟傖偄傑偣傫偐偹偉丠乯

丂偦傟傑偱偼庽椦懷偺拞偱偡偑丄偙偙偵摓拝偡傞偲丄堦婥偵帇奅偑奐偗傑偡丅

丂庤慜偺僺乕僋偑丄旔擄彫壆丅偦偺岦偙偆偺僺乕僋偑嶳捀偱偡丅

丂偙偙傑偱棃傞偲嶳捀偼尒偊偰偔傞偺偱傗傞婥(徫)偑弌傞偟丄幵偺壒傕暦偙偊側偄偟丄

丂憉傗偐側晽傪姶偠側偑傜丄夣揔側旜崻曕偒偑妝偟傔傑偡丅

丂偨偩丄栴応僲摢枠傕偦偆偱偡偑丄慡懱揑偵庒姳儎僙旜崻側偺偱丄嫮晽帪傗帇奅偑側偄帪偼彮偟拲堄偟偨傎偆偑椙偄偐傕偟傟傑偣傫丅

11:50 栁憅妜嶳捀丂摓拝

11:50 栁憅妜嶳捀丂摓拝

搊嶳岥偐傜嶳捀傑偱昗崅嵎偼1,300嘼庛丅偼偀椙偔搊偭偰偒偨傛丅

傑偭丄擔婣傝偺壸暔側傫偱慡慠OK偐側偀乣丅

嶳捀偵偼2柤偺搊嶳幰偑嫃傑偟偨偑丄惷偐乣丒丒丅

塤傕偡偭偐傝愗傟偰丄嶳捀偐傜偺挱傔偼360搙両偊偭傊偭傊丅o(@^佫^@)v

偲傝偁偊偢婰擮幨恀傪嶣傞丅嬻偑惵偔偰偲偭偰傕鉟楉偱偟偨傛乣両

乮業弌傕嬻偵崌偭偰偟傑偭偰偄傞傛偆偱丒丒丅偙傟偱傕悘暘曗惓偟偨傫偩傛側偀(徫)乯丅

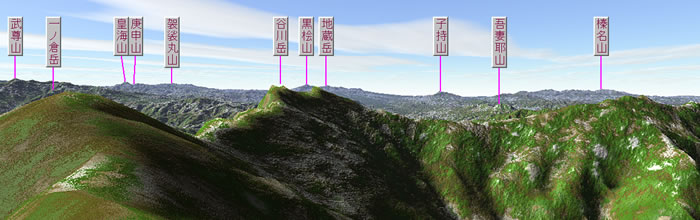

嶳捀偼孮攏丒怴妰導嫬丅幨恀傪偛棗偵側傟偽偍傢偐傝偐偲巚偄傑偡偑丄孮攏懁乮扟愳妜曽柺乯傪尒傞偲丄堦柺塤偑丒丒丅

斀懳偺怴妰懁偼丄鉟楉偵惏傟偰偄偰懳徠揑偱偟偨丅360搙尒偰傒偨偄曽偼偙偪傜傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄乮扐偟Quick

Time偑昁梫偱偡乯丅

傑偨丄幨恀偱偼偁傑傝姶偠傜傟傑偣傫偑丄傑傞偱僫僀傾僈儔偺戧偺條偵塤偑偙偪傜懁傊崀傝偰偒偰偄偰丄側偐側偐憇戝側宨怓偱偟偨丅

傑丄孮攏懁偐傜搊偭偰偄傞恖払偼帇奅僛儘偩傠偆偗偳乣乣乣丅^_^;

堦僲憅妜偼偙偙偐傜栺20暘掱丅傎傫偺栚偺慜偵尒偊傞丅

偣偭偐偔偩偐傜峴偒偨偄側丄偲巚偄傑偟偨偑丄墲暅偟偰偄傞偲彫堦帪娫偼巊偆偺偱掹傔傞乮摴拞挿偄偟偹乯丅

杮摉偼偙偙偐傜丄堦偺憅妜丄扟愳妜偲宱桼偟偰丄搚崌傊崀傝傞偲妝偟偄偺偱偟傚偆偑丒丒丅

幵偱棃傞偲妝偱偄偄偗偳丄傎偲傫偳僺僗僩儞偵偣偞傞傪摼側偄偺偑巆擮側強丅

扟愳妜曽柺偺挱傔乮孮攏導曽柺丒幚幨乯

扟愳妜曽柺偺挱傔乮孮攏導曽柺丒僇僔儈乕儖3D偵偰昤夋乯

丂13:00 旔擄彫壆偐傜栴応僲摢傊崀傝傞丅

丂13:00 旔擄彫壆偐傜栴応僲摢傊崀傝傞丅

丂傎傜丄怴妰懁偼塤偑偐偐偭偰側偄偱偟傚偆丠丅

丂榋擔挰偺挰傕尒偊傑偟偨傛丅

丂偦偆偦偆丄旔擄彫壆偼偲偰傕棫攈偱偟偨丅攽傑傝偨偔側傞傛偆側丒丒丅

丂僩僀儗傕姰旛偱偡乮偟偐傕寢峔僉儗僀乯丅

丂寧偵堦搙丄抧尦偺曽乆偑惔憒偵棃傜傟偰偄傞傛偆偱偟偨丅姶幱丅

|

嘆搊傝乛壓傝丂抐柺恾 |

||

|

昗崅嵎偼栺1,300嘼丅 偱傕丄敀栄栧傛傝嫍棧偑庒姳挿偄偣偄偐丄敀栄栧傛傝昗崅嵎偑偁傞偵傕娭傢傜偢丄婥暘揑偵偼偙偪傜偺曽偑妝偱偟偨丅 |

|

|

嘇搊傝乛壓傝丂懍搙 |

||

|

壓傝偺帪娫丄嫍棧偑挿偄傛偆偱偡偑丄偙傟偼GPS偺僨乕僞偑偍偐偟偄傒偨偄偱偡偹乮3D抧恾傪尒偰傕偍傢偐傝偐偲巚偄傑偡乯丅 搊傝偺僨乕僞偺曽偑惓偟偄姶偠偱偡丅 |

|

|

嘊搊傝丂幬搙 |

||

|

敀栄栧偲斾妑偡傞偲丄庒姳幬搙偑娚偄偐側偲偄偆偺偑偍傢偐傝偵側傞偐偲巚偄傑偡丅 栴応僲摢枠偼丄堦晹40搙挻偊傞條側強傕偁傝傑偡偑丄偦傟埲崀偼20搙慜屻偺娚偄搊傝偱暯嬒偟偰偄傑偡丅 |